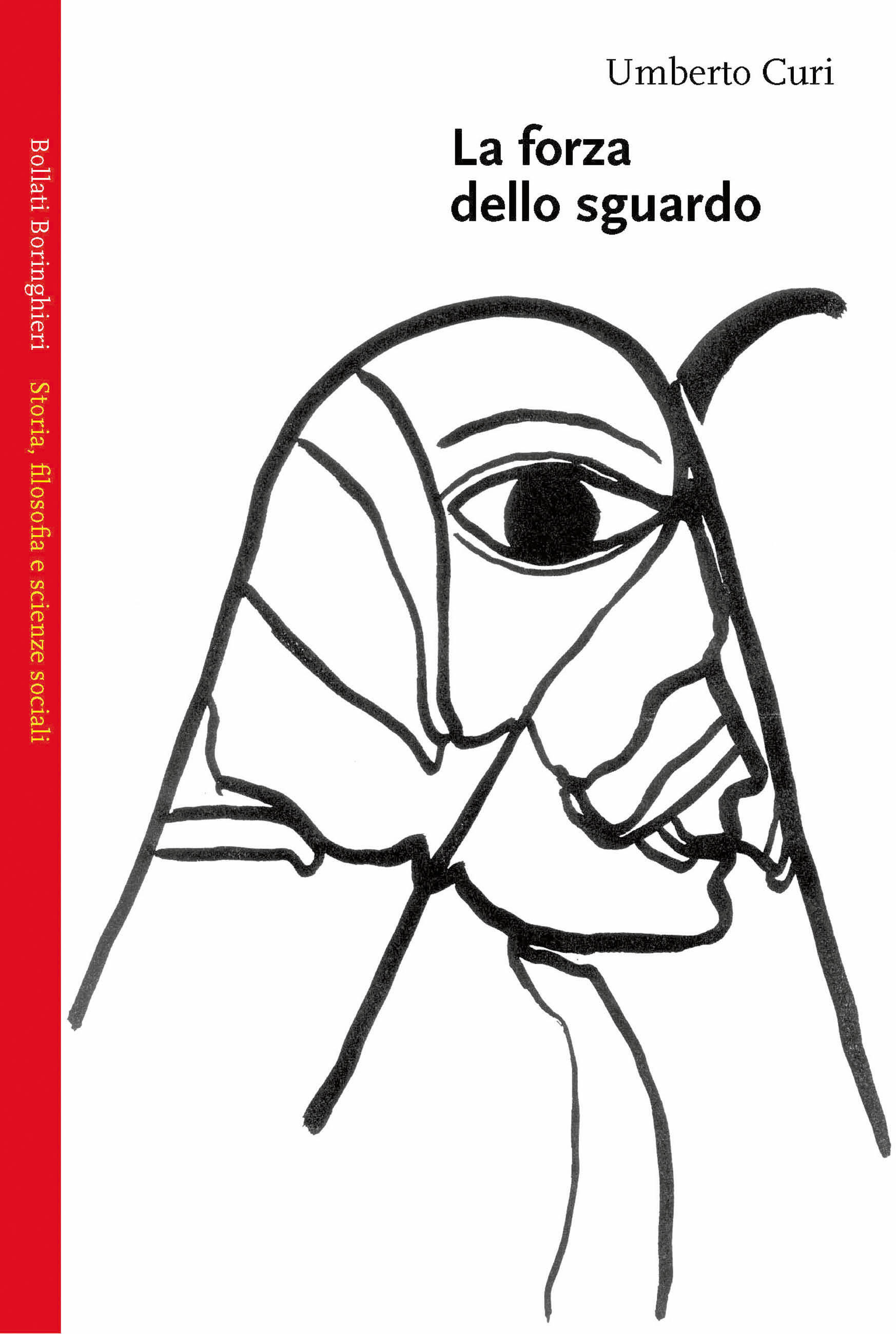

Consegnato a parole, miti, filosofie, letterature e arti, il primato della vista si identifica da sempre con il possesso del sapere e l'esercizio del potere. Se in greco antico il lessico del vedere e quello del conoscere sono tutt'uno, e per il Platone della "Repubblica" è «filosofo» chi ama «lo spettacolo della verità», l'equivalenza di teoria e visione che fonda e attraversa l'intera metafisica occidentale non ha nulla del dato acquietante, anzi si configura come una dolorosa drammaturgia che è urgente interrogare. In un libro che compie una densa escursione dai grandi personaggi tragici a Freud, dalla mitologia classica alle testimonianze figurative più tarde, dai dialoghi platonici a Orwell, Umberto Curi indaga le ragioni che rendono lo sguardo così potente. La rapacità dell'occhio, un tempo paragonata alla violenza del lupo e ancora attiva nell'utopia democratica di una trasparenza che bandisca ogni segreto - rasentando l'invisibile onniveggenza dei modelli totalitari -, non esaurisce da sola la «forza dello sguardo». Non ci sarebbe potenza di visione senza il suo opposto, ossia l'abbagliamento e la tenebra. Il prigioniero della caverna che Platone fa risalire alla luce, Edipo, Narciso, Medusa, il Nathaniel del racconto di Hoffmann "L'uomo della sabbia" rappresentano in modi diversi la perturbante coappartenenza di visibile e non-visibile, di estraneo e familiare, di identità e alterità che contribuisce a definire l'umano.