Tutte le volte che affrontiamo la poesia, ieri come oggi, nello stesso tempo ci sfugge e si dona, si trasforma sotto il nostro sguardo. Su ilLibraio.it la riflessione di Mario Baudino a partire da "La poesia, ancora?", nuovo saggio di Gian Mario Villalta. E se per il romantico Percy Bysshe Shelley “i poeti sono i non riconosciuti legislatori del mondo”, le neuroscienze e l’accelerazione tecnologica permettono di allargare ulteriormente il discorso. In questo frangente dell’antropocene, qual è, dunque, il ruolo della poesia?

La poesia, dopo tremila anni, continua a sfuggire a ogni definizione, nel senso che tutte quelle tentate si rivelano nel tempo, se non fuorvianti, almeno parziali. Figlia della memoria, nata come genere letterario dall’esigenza di tramandare contenuti, storie, miti quando la scrittura non poteva fissare la parola (o perché non esisteva o perché era patrimonio di pochi) ci ha parlato delle grandi narrazioni con le quali l’umanità ha cercato un senso al suo esistere, delle avventure primordiali, degli amori, dei conflitti, della vita e della morte; ed è passata in bocca in bocca grazie al ritmo, alle immagini, alla musicalità.

Nell’ambito di questo rituale è però sin dall’inizio molto più che una mnemotecnica: come scrisse in piena età romantica Percy Bysshe Shelley, “i poeti sono i non riconosciuti legislatori del mondo”. Lo erano al tempo sorgivo dei miti, lo sono forse ancora.

La loro opera è in qualche modo irriducibile, perché, continua Shelley, “la mente nella fase creativa è come un carbone che si sta spegnendo, al quale qualche influenza invisibile, come un vento incostante, restituisce una luminosità passeggera; questo potere sorge dal di dentro come il colore di un fiore che svanisce e cambia appena si sviluppa”.

Tutte le volte che affrontiamo la poesia, ieri come oggi, nello stesso tempo ci sfugge e si dona, si trasforma sotto il nostro sguardo.

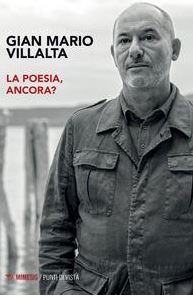

Gian Mario Villalta non cita esplicitamente il grande romantico nel suo libro di saggi La poesia, ancora? (Mimesis edizioni), intorno a questo tema ultimativo e misterioso, ma proprio addentrandosi nel vasto perimetro di analisi e di interrogazioni, che parte dalle neuroscienze e in genere dall’accelerazione tecnologica di cui siamo protagonisti e forse vittime, sembra condividerne quanto meno il punto di partenza.

Anche per lui, a conclusione dello scritto dedicato a un film di culto come L’attimo fuggente (il cui titolo originale era un più eloquente Dead Poets Society, divenuto nei dialoghi “la setta dei poeti morti“), “la poesia, l’arte della parola lirica e della narrazione, nel suo legame con la lingua e con la radice stessa della creatività umana […] è davvero il motore segreto del mondo”. La domanda, ora, nel nostro momento storico, è però, ovviamente, di “quale” mondo stiamo parlando.

Villalta, che è di suo poeta oltre che romanziere e organizzatore culturale (direttore artistico di Pordenolegge, ha creato da anni una sorta di grande mappa dei poeti soprattutto giovani attivi in Italia, oltre che una collana di pubblicazioni), si pone di fronte all’evidenza della società della comunicazione e a tutto ciò che implica. In questo senso, soprattutto, non crede più alla “funzione poetica del linguaggio” teorizzata un secolo fa da Roman Jakobson e che ha avuto anche in Italia una grande fortuna in ambito neo-avanguardistico.

Il linguaggio che “gioca” del tutto liberamente con se stesso, osserva, è certamente un ottimo strumento di comunicazione, ma funziona benissimo per la pubblicità e altre forme commerciali (si pensi ai calembour sui social, nei testi dei comici, persino in quelli non sempre volontari dei giornalisti). Si tratta però di un effetto “cosmetico”, non dialogico, non interpretativo: in altre parole, la funzione poetica del linguaggio non è uno strumento di conoscenza, se mai di marketing: e mette a fuoco un problema vero, urgente, dalle conseguenze imprevedibili.

Va da sé infatti che nell’ambito delle retoriche poetiche il ruolo del significante e la libera associazione linguistica sono importantissimi, ma non ci consentono ormai di confondere i piani.

È utile, anche metodologicamente, distinguere: perché la poesia è altro, in essa è sì “forte il dato comunicativo, inteso come fatto sociale nel senso più ampio, che implica anche l’esistenza di una tradizione, ma la sua presa avviene nei territori della lingua dove è in gioco l’esistenza, il senso del proprio essere al mondo nella prospettiva del tempo, ovvero del desiderio, dell’angoscia, della possibilità”.

La poesia è conoscenza sensibile. È anche immagine (la struttura di un sonetto ad esempio è riconoscibile anche senza leggere il testo) ed è, questo sembra davvero la tesi più forte del libro, soprattutto voce.

Le neuroscienze ci hanno insegnato qualcosa di radicalmente nuovo al proposito, dimostrando che non esiste, ad esempio, una vera lettura silenziosa. Quando pensiamo, riassume Villalta, “usiamo la lingua, siamo animali parlanti”. E quando la nostra mente “parla” in silenzio, si attivano le stesse aree del cervello che intervengono se lo facciamo ad alta voce: “per questa ragione la poesia non è un insieme inerte di artifici che stanno sulla pagina, ma ciò che al vivo della parola risuona nella mente del parlante”.

È proprio questo, mi sembra, il legame più significativo, fra i molti indagati da Villalta, che riporta la poesia non solo sul piano della necessità, ma anche e soprattutto su quello dell’eccellenza formale.

Ci fa capire che non si tratta di uno sfogo emotivo qual si sia, come se ne leggono, ormai soprattutto sulle rete, a migliaia, tutti eguali, poverissimi quanto al linguaggio – e questo non sarebbe neppure il loro peggior difetto – ma soprattutto per ciò che attiene al pensiero. Sono forme di “comunicazione” ripetitive, che vanno ogni tanto a capo. Ma la lingua non è fatta (diciamo principalmente) per comunicare, semmai per pensare.

Quando Villalta la individua come “il luogo proprio dell’esistenza dell’animale parlante”, non può che concludere, in parallelo, che “la poesia non è comunicazione, ma una forma che mira all’eccellenza della lingua, ovvero a realizzare con le parole il luogo dove permane l’evidenza della sua tensione all’esistenza nella sua più alta possibilità”. E dunque “per questa ragione la poesia non è un insieme inerte di artifici che stanno sulla pagina, ma ciò che al vivo della parola risuona nella mente del parlante”.

C’è di più: questo suo libro potrebbe essere messo in rapporto, avvicinato e magari letto in parallelo con un monumentale trattato di Harald Haarmann, la Storia universale delle lingue, appena tradotto da Bollati Boringhieri; dove ci viene ricordato come la nascita del linguaggio umano può essere situata in un tempo evolutivo ben anteriore al Sapiens sapiens, cioè al nostro diretto antenato.

Lo si deduce non solo dalla presenza del cosiddetto osso ioide (che consente la fonazione) nell’uomo di Neanderthal, ma sprofondando nelle vertigini del tempo anche dalle testimonianze dei primi gesti simbolici: non ancora le incisioni o le grandiose pitture rupestri, ma semplici tacche, poniamo, su certe ossa di animali, che sono già prive in tutta evidenza di funzioni immediatamente “pratiche”.

Ci suggeriscono molto, soprattutto ci inducono a riflettere sul fatto indubitabile che l’ingresso nel simbolico è anche l’ingresso nel linguaggio. In quel momento i nostri remoti antenati hanno smesso di essere scimmie e hanno cominciato a parlare: in modo che si può immaginare piuttosto elementare, ma differenziandoci ormai dai sistemi di comunicazione animale.

È verosimilmente accaduto all’Homo erectus, almeno 450 mila anni fa. Da allora non smette di accadere, visto che con questo balzo evolutivo è nata la mente come la conosciamo oggi: e insieme ad essa, probabilmente, diremmo necessariamente, è nata una poesia.

Il punto interrogativo che Villalta mette nel titolo del suo libro non è una domanda retorica. Ci chiede di rispondere, e si potrebbe anche optare, considerato il nostro tempo, per il no: è indubbio che molti, pur senza rendersene conto, lo stanno facendo.

Quel che nessuno può arginare, però, è “una forza e un’esigenza che vengono dal linguaggio e dalla vita”, perché “c’è una voce della lingua in cui siamo immersi” da centinaia di migliaia di anni che esige – e questa ci sembra la vera conclusione di Villalta – di essere riconosciuta.

Non esiste mente senza voce, mondo senza poesia: per Iosif Brodskij (lo disse nel discorso di accettazione del Nobel), essa è anzi “la meta della nostra specie”.

Forse non è una prospettiva utopica, in questo frangente dell’antropocene in cui la meta sembrerebbe invece delinearsi come la finale distruzione del nostro, di mondo. Resta un’alternativa possibile.

Fonte: www.illibraio.it